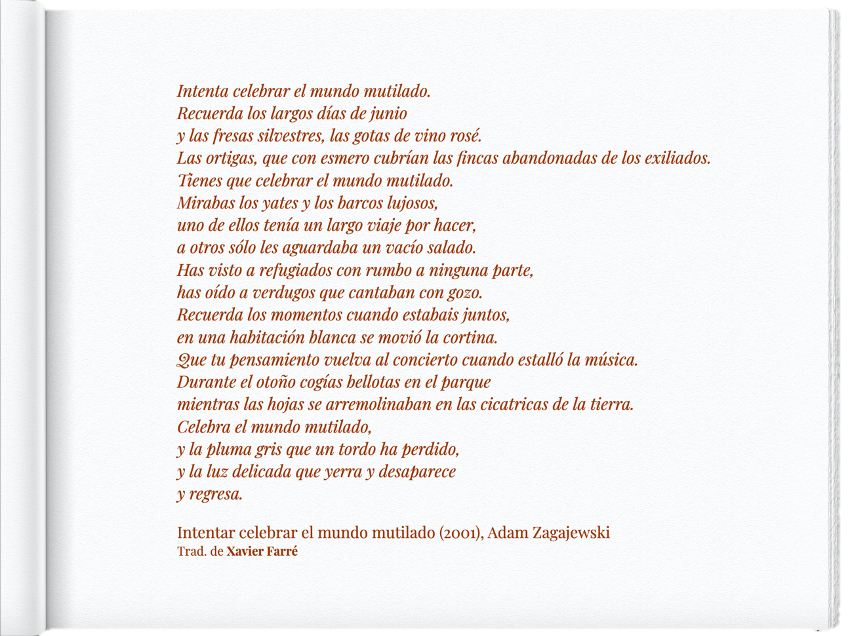

Adam Zagajewski, nacido en 1945 en Lvov –entonces Polonia y ahora Ucraina– se volvió universalmente conocido cuando la revista The New Yorker publicó los versos arriba citados, el poema Try to Praise the Mutilated World, escrito la noche después de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. En otoño de 2019, al venir a pronunciar la Lección inaugural del curso de la facultad de Humanidades de la UPF, lo escuchamos recitárnoslo en polaco.

Premio de Letras Princesa de Asturias 2017, Premio Europeo de Poesía 2010, además de candidato una y otra vez al Premio Nobel de Literatura, Zagajewski se expresa fundamentalmente en verso, pero crea una poesía épica, narrativa, llena de historias concretas; nos sumergimos en su lectura como si fueran novelas: “Hemos visto países pobres, pobres aún por su eterno odio”; “el taxi olía a anís y a siglo veinte” o “Aquel día la nada, como para llevar la contraria, se convirtió en fuego, y quemó los labios a los niños y a los poetas”, son versos cuyos títulos ya prometen recrear mundos interiores y exteriores enteros: El aeropuerto de Amsterdam, El jardín de las palmeras, Yo no estaba en este poema, etcétera.

Me acuerdo de cómo descubrí su obra por azar, en una noche de insomnio. Al lado de la cama había dos libros de Zagajewski que me habían enviado de la editorial Acantilado, por mi interés por la literatura eslava. Uno era prosa, En defensa del fervor, otro una antología poética, Tierra del fuego. Aún me acuerdo del impacto que me produjo la lectura del primer ensayo, que recreaba un atardecer de verano en una bella mansión de la Toscana, donde cuatro jóvenes músicos tocaron hasta la perfección una composición de Mozart. Y el comentario del escritor, cuyo placer estético además de la sensibilidad humana se veían profundamente perjudicados por el hecho de que a esta magnífica interpretación musical no correspondieron aplausos demasiado calurosos:

“¿Por qué aquel público adinerado no sabía valorar una excelente interpretación de Mozart? ¿Tal vez la opulencia nos haga menos propensos al entusiasmo?”

A partir de ahí, Zagajewski manifiesta que piensa lanzarse, con lo que escribe, “a defender el fervor”, aunque le acusen de grandilocuencia o de anacronismo. Critico con nuestra escéptica “tía-época”, el autor se propone defender los valores esenciales, porque, como dice, enseñar diálogos platónicos, los versos de Hölderlin, el pensamiento de Cioran o Simone Well hoy en día es aún más necesario, “porque el espíritu elevado hace de intermediario entre el pobre Hölderlin y los turistas alemanes achispados que por las noches vocean por las calles de Lucca”. ¡Y cuánta razón tiene!, asimismo cuando señala, que hoy en día en una clase de Estética, si te propones a hablar de la escalera del amor platónica a través del discurso de Sócrates / Diotima de El Banquete de Platón –algo que me tocó hacer muchas veces– puede pasar que una estudiante norteamericana exclame: ¡Este discurso es muy sexista!

Hay en Zagajewski –tanto en sus versos como en su prosa– una melancolía poética, una angustia llena de fuerza, semejante a la que brota del lenguaje cinematográfico de su compatriota, Krystof Kieslowski, a quien Zagajewski dedica uno de sus poemas: “Tú, de marcados rasgos y mirada que agrandaba cosas y corazones, siempre demasiado pequeños”. Pero se trata de una melancolía poética llena de fuerza, que traza itinerarios exteriores e interiores por el este y el oeste europeo, dejando la sensación de un optimismo singular, de aquél que nace precisamente de la imperfección de las cosas y de la vida.

Es por todo ello que, al abandonar la lectura de cualquiera de sus textos, nos sentimos reconfortados. Porque Zagajewski sabe rescatar momentos de luz, a pesar de la prosa de las circunstancias que a menudo le inspira; la fuerza espiritual de lo que escribe crea un espacio en el que el escritor nos invita a su encuentro, para que a su vez podamos descubrir que, como él mismo indica, no son incompatibles “el humor y una aventura mística”.

DEJAR UNA REFLEXIÓN